国際芸術祭「あいち2025」で現代アートの旅へ

観光情報

国際芸術祭「あいち2025」で現代アートの旅へ

3年毎に開催される国際芸術祭「あいち」。

現代アートと聞くと少し難しく感じる方もいると思いますが、せっかくの芸術の秋。

難しく考えずゆったり自分なりにアートに触れてみる1日はいかがでしょうか?

アンバサダーが実際お邪魔させていただきました。

-

by アンバサダーMomo

by アンバサダーMomo

- 旅行先では各地の美術館に行くのが好きです。現代美術の知識はあまりありませんが楽しんできました。

#観光

INDEX

<国際芸術祭「あいち2025」とは>

国際芸術祭「あいち」は、栄にある愛知芸術文化センターと、県内のまちなかに展開して国内外の多数のアーティストさんの作品が展示されます。

今回の「あいち2025」のテーマは「灰と薔薇のあいまに」。

監督は初の外国人監督のフール・アル・カシミさん。

電車の中の広告で見た時から心惹かれたテーマとメインビジュアルで、今年は必ず見に行こうと決めていました。

このテーマはアラブの詩人・アドニスの詩の一説からとられたそうです。

彼は戦争と破壊を目撃し、けれどそこにただ暗いばかりではなく、消滅の後には開花が続くという未来を思い描いています。

「枯れ木の花は咲くのか

灰と薔薇の間の時が来る

すべてが消え去り

すべてが再び始まるときに」

(Adonis,“An Introduction to the History of the Petty Kings,”A Time Between Ashes and Roses,1970.)

この詩の一説をテーマにしたのは、「灰」という戦争の災禍や環境破壊、「薔薇」という未来への希望や光、どちらかだけではなくそのあいまにある揺らぎ、可能性に目を向け世界を思考するという意図が込められているそうです。

60組を超える、様々なバックグラウンドをもつアーティストさんたちの、多様な表現を見ることができる国際芸術祭「あいち2025」。

今年の会場は「愛知芸術文化センター」と、瀬戸市にある「愛知県陶磁美術館」、それと「瀬戸市のまちなか」となっております。

今回時間の関係で「瀬戸市のまちなか」までは行けませんでしたが、愛知芸術文化センターと愛知県陶磁美術館の2会場を拝見してきて気になった作品をご紹介していこうと思います。

チケットは1Dayパスを購入するとすべての会場へ入ることができます。

また日にちをまたいで何度も鑑賞しに行きたいときはフリーパスがお得でおすすめです。

<愛知県陶磁美術館へ>

まずは愛知県陶磁美術館の会場から向かうことにしました。

愛知県陶磁美術館へは、名古屋市営地下鉄東山線で「藤が丘」駅まで行き、リニモに乗り換えて「陶磁資料館南」駅下車。そこから徒歩約15分です。

こちらはコレクションの一部が重要文化財にも指定されている、日本屈指の陶磁器専門の美術館です。

本館に向かう途中の緑豊かな屋外エリアから早速作品を見ることができます。

まず思わず近づいて覗き込みたくなったのはケニア出身、ナイロビとニューヨークに拠点を置くアーティスト、ワンゲシ・ムトゥさんの作品です。

広い屋外に置かれた2つの大きな籠の中にはカメとヘビ。

「え、え、何だろこれ?」と思わずいろんな角度から眺めてみました。

二つの作品は《コベ(リクガメ)》と《ニョカ(ヘビ)》

ムトゥさんは自身のルーツであるアフリカの文化と西洋文化を融合し、故郷であるケニアの素材を組み合わせたヒトや動物やSF的な未来を表現されている方だそうです。

黒人女性の体験を中心に据え新しい幻想的な世界観を描かれています。

この作品も、ケニアで作られている小さな手工芸品の籠を模して製作された巨大化したブロンズの籠に、古代の存在、神々を象徴するヘビと、美しさや忍耐、共同体を表す亀が入っています。

籠に入った大きな生物、一見ポップにも感じられましたが、生物の顔は見えないところや、アーティストのルーツである文化・象徴が込められた深い作品でもあるところに面白さを感じました。

ムトゥさんの作品には、本館入ったすぐのところにも陶器や映像作品などでいくつも観ることができます。

<変化していく参加する作品>

館内に入るとまたたくさんの作品が出迎えてくれます。

各アーティストが「灰と薔薇のあいまに」というテーマに、それぞれの方法で表現・展示した作品です。

先住民族、文化・伝統、自然、戦争、労働、破壊と未来、それぞれのルーツや思考を表現した作品に触れると静かなエネルギーと思考を感じます。

本館で私が興味深かった作品は西條茜さんの《シーシュポスの柘榴(ざくろ)》という作品です。

西條さんはやきものや吹きガラスの、表面を装飾する一方内部が空洞であるという特徴に身体との親和性を見出し、独自の造形物の創作をされているそうです。

もうこの考え方がすごく面白いですよね。

この表面の装飾と空洞の話は、物体としての話にも、心理的な意味でも当てはまるような気がします。

今回展示されている《シーシュポスの柘榴》は、やきもの・ガラスだけでなく、床のカーペットまでが作品の一部となっています。

このカーペットの上には靴を脱いで上がることができ、やきものの作品を間近で見ることができます。

毛足の長く柔らかいカーペットは人が歩くとその足跡が残ります。この痕跡で、瀬戸で繰り返されてきた労働と自然の密接な繋がりを想起させる意図があるとのことです。

作品鑑賞をしていたつもりが、刻々と変わる作品に関わっていたなんてとても面白い体験でした。

置かれているやきものも、パフォーマーの方により移動されたり静止させたり、ということが会期中繰り返し行われるそうです。

変化する作品、これも現代アートならではの面白さですね。

<ちょっと休憩、ランチタイム>

広い館内での作品鑑賞。少し疲れてお腹が空いてきたのでカフェで休憩したくなってきました。

陶磁美術館内のレストランでは、アーティストユニットBarrackさんが手がけるカフェ&ギャラリー「Who are you たそかれ」がオープンしています。

会期中ギャラリーの展示もカフェの提供メニューも次々と代わっていくそうです。

もしお目当てのアーティストさんや食事があれば合わせて行ってみてくださいね。

私が注文したのはホットサンドと紅茶、それに陶片クッキーです。

さくさくに焼かれたトーストと具沢山のホットサンドは小腹を満たすのにちょうど良く、温かい紅茶もほっと一息つかせてくれます。

そして面白いのは瀬戸ならではの「陶片クッキー」。

クッキーにアイシングで瀬戸物の文様が描かれていて、割れた陶器の破片のよう。

優しい甘さが紅茶ともぴったりでした。

是非お土産にもしたい可愛さです。

<メイン会場・愛知芸術文化センターへ>

ひと休憩できたので次は名古屋市内に戻り、メイン会場でもある愛知芸術文化センターの方を鑑賞しに行きます。

愛知芸術文化センターは現代美術展が開催されている愛知県美術館と、パフォーミングアーツが上演される愛知県芸術劇場が入った複合施設です。

最寄り駅は地下鉄東山線の「栄」駅。GOLD STAY栄からも歩いて行ける場所にあります。

週末にはパフォーミングアーツの上演などがあるので、是非時間が合う方はそちらもお楽しみいただきたいですが、今回お邪魔したのは平日だった為、10F愛知県美術館、8F美術館ギャラリーで展示されている作品から個人的に素敵だと思ったものをご紹介したいと思います。

各会場でもらえるガイドマップは作家さんの情報から展示マップ、楽しみ方ガイドまで載っていてとても重宝するのでぜひゲットして回ってみてください。

そのガイドマップには、文化センターの推奨ルートはなし!好きに見て回ろうとあったので、まず10Fから見ていくことにしました。

<壮大な色彩と糸の海>

美術館に入ってすぐ、立体的な造形と圧倒的な色彩が目に飛び込んできます。

会場入り口すぐのところに展示してあるのはインドネシア出身のアーティスト・ムルヤナさん《海流と開花のあいだ》という作品です。

色鮮やかな色彩で表現された珊瑚などの海洋生物たちの世界。

近づいてよく見るとほとんどが毛糸でできており、すべて編み物で表現されています。

スケールとその技法のギャップにびっくり。細かい編み物の世界で、こんなに大きな世界を創り上げるなんて過程を想像できないほどです。

色彩豊かな海の手前には、白化した珊瑚とまっしろなクラゲたち。通路を進むと静かに横たわるクジラの骨。海の中の生と死が共存しています。

ムルヤナさんは、「記憶の中にある理想の海」を創り上げているのだそうです。

一方で、インドネシアの海も環境破壊や温暖化の影響を受けており、死もまたそこにあるのです。

作品に使われている毛糸は工場の余りものをメインに使用され、節約と素材のリサイクルを意識していることも作品の核となっています。

ただ美しさを求めるだけではなく、伝えたい何かがあるのが現代アートの特徴なのかもしれません。

それでも圧倒的な作品を見るとそれをただ美しいと感じることも自然なことだと思います。

心に残る、皆様にも本物を近くで見てほしいと思う作品の一つになりました。

<創造と崩壊の「うつわ」>

もう一つとても心惹かれたのが小川待子さんの作品でした。

小川さんは陶磁とガラスの組み合わせで、鉱石のような美しい造形の作品を展示されています。

磁器土やガラスの特性であるゆがみや、ひび欠け、釉薬の溜まりなどを活かした、「創造と崩壊の両義性をもつ「うつわ」」の制作をされているそうです。

私が引かれたのは、作品そのものの静かな美しさ、造られているもののはずなのに自然のもののような不思議な印象を感じるところでした。

学芸員さんの説明書きでさらに興味深い説明がありました。

「陶磁土や磁器土の原料となる石英や長石は、マグマが地面の深層で冷え固まってできた花崗岩が、1000万単位の年月を経て風化・堆積したものです。それゆえ、やきものづくりは気の遠くなるような時間を超えてきた素材と向き合いながら、熱を与えて不可逆な変容をもたらすことなのです。そして一度やきものになると、簡単には分解・風化せず、万年単位でかたちは残り続けます。」

長い年月をかけて姿を変えてきた素材を、自然の鉱石や水という本来変わっていく姿を表現した形に固定し、それが今後長く残っていく。

人間と自然のひとつの不思議な関係を思わせる、とても面白く美しい作品だなと感じました。

<芸術の秋を楽しもう>

今回ご紹介したのは4作品だけですが、興味がでたものはありましたでしょうか?

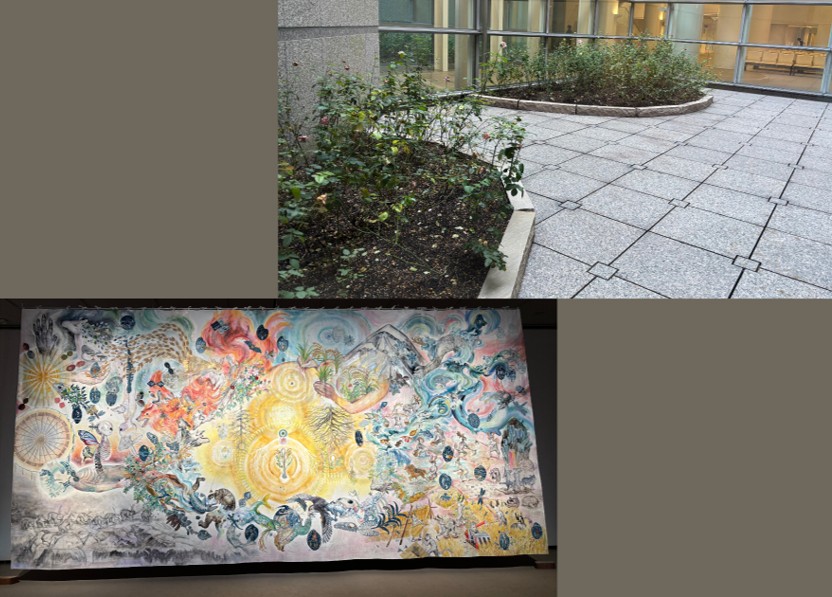

他にも、品種改良の中で「落選」した薔薇たちを集めた本物のバラ園、クリストドゥロス・パナヨトゥさんの《落選の花園》や、大小島真木さんの《明日の収穫》という、見上げるほど大きな絵画など、気になる作品がたくさんありました。

美術鑑賞に特別な知識はあってもなくても良く、自分の感性のままフラットに楽しむことが楽しむためには必要なのだと思います。

特に現代美術は個性が遺憾なく発揮される表現の場なだけに、理解が簡単にはできないものも多いと思います。

でも理解しようとすることも、もしかしたら必要なものではないのかもしれません。

ただ鑑賞し、体験するだけでも心の栄養になる。それが芸術なのではないかなと思います。

もう一歩知りたいな、と思った時には学芸員さんによる各作品・作家さんの紹介を読んでみてください。

作家さんのルーツや、技法、思いなどに触れてからもう一度作品を観るとまた違った見え方がしてくるかもしれません。

大切なのは難しく考えず楽しむことだけです。

国際芸術祭「あいち2025」は11月30日まで開催しています。

是非愛知に足を運んで、芸術の秋を楽しんでみてください。

<泊まるならGOLD STAYへ>

GOLD STAYは「あいち2025」の会場へのアクセスにも便利です。

栄は愛知芸術文化センターから徒歩で10分ほどの距離。

大須も栄まで地下鉄で2駅です。

栄を拠点にすべての会場へアクセス可能。

現在名古屋市では他にも美術展やイベントが開催中です。

是非愛知、東海旅行の拠点はGOLD STAYへ。

ホテルロビーにある地域の情報MAP・ゴールドトレジャーマップに、お客様の思い出を残していいただくTresureShaRING(トレジャーシェアリング)という企画がございます。

お客様の思い出を共有してくださるのを楽しみにしています。

また、公式LINE(@820xrpzt)の友達登録を募集しております。

お得な情報や、今後ホテルや周辺情報なども発信予定です。

是非ご登録よろしくお願いいたします。

ご登録はこちら

■GOLD STAY名古屋栄

名古屋市営地下鉄「栄」駅12番出口より徒歩約10分

栄のご予約はこちら

■GOLD STAY名古屋大須

名古屋市営地下鉄「上前津駅」7番出口、「大須観音駅」2番出口より徒歩約10分

大須のご予約はこちら